وُلد الرسّام اللّبناني فوزي بعلبكي عام 1940 في قرية العديسة الجنوبيّة بمنطقة جبل عامل في جنوب لبنان، حيث ترعرع وسط بيئة ريفيّة أثّرت في نظرته إلى العالم والفنّ. وقد شكّلت علاقته الوثيقة بأخيه الأكبر، الرسّام البارز عبد الحميد بعلبكي، إحدى أهمّ العوامل الّتي صقلت وعيه الفنّي في سنواته الأولى.

في طفولتهما، انشغل فوزي وعبد الحميد بصناعة أعمال فنّيّة صغيرة من الحجارة الكلسيّة الّتي كانا يجمعانها من محيط القرية. وباستخدام السّكاكين، حوّلا تلك القطع إلى تماثيل مصغّرة تجسّد أثاثًا وحيوانات، متدرّبين مبكرًا على تقنيّات النّحت بالتّجريد. ولم يقتصر الأمر على النّحت فحسب، إذ تولّى عبد الحميد تعليم شقيقه الأصغر رسم الحيوانات، كالقطط والبجع، بأساليب متنوّعة، ليلفت نظره منذ البداية إلى أنّ الفن ليس حالة ثابتة، بل ممارسة تأويليّة متحوّلة بشكل دائم.

ورغم غياب التّشجيع الأسريّ، برزت موهبة فوزي بفضل اهتمام المعلّم أدهم سويد، الّذي أولاه عناية خاصّة، فكان يعلّق رسوماته على جدران الصّفّ، مثبّتًا قيمتها ومؤكّدًا على فرادتها، ما شكّل دعمًا أساسيًّا لمسيرته النّاشئة.

لقد مهّدت تلك التّجارب التّأسيسيّة، العائليّة منها والذّاتيّة، الطّريق أمام المسار الأكاديميّ لفوزي بعلبكي في الفنون. في عام 1968، التحق بمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللّبنانيّة، حيث سرعان ما برزت موهبته وتفوّق على زملائه، محتفظًا بالمراكز الأولى طوال سنوات دراسته الجامعيّة. وقد رافق هذا النّجاح الأكاديميّ فضولًا معرفيًّا متناميًا تجاه العالم من حوله.

غير أنّ الدّين والفلسفة، اللّذين شغلاه في مطلع شبابه، لم يشكّلا إجابة كافية لعطشه الفكريّ، فوجد ضالّته في السّياسة، متنقّلًا أوّلًا عبر الفكر البعثيّ قبل أن ينغمس في الماركسيّة، الّتي اكتشف فيها منظومة فكريّة منسجمة مع اهتماماته وأسئلته. وخلال ستينيّات وسبعينيّات القرن الماضي، شكّلت الماركسيّة، بمنهجها الماديّ المرتبط بالبُنى الاجتماعيّة، أداةً لربط المبادئ المجرّدة بالتّجارب الحيّة. وفي تلك المرحلة، انخرط بعلبكي بفعاليّة في أوساط اليسار اللّبناني النّابضة بالحياة، مشاركًا في التّظاهرات والاعتصامات والإضرابات، وفاعلًا في النّقاشات الحماسيّة الّتي ميّزت تلك الحقبة.

ونظرًا للظّروف السّياسيّة السّائدة آنذاك، أنجز بعلبكي بعض أعماله الأولى تحت اسمٍ مستعار وهو "أدهم العامل"، في إشارة مزدوجة: تكريمًا لأستاذه الدّاعم أدهم سويد، وتأكيدًا على انتمائه إلى جذوره الجنوبيّة في جبل عامل. ومن بين هذه الأعمال لوحة غير معنونة تعود إلى عام 1976، استلهمها من تجربة الحداثيّ العراقيّ جواد سليم.

يتجلّى أثر سليم فيها من خلال تصوير مشاهد من الحياة العربيّة اليوميّة، مستخدمًا ألوانًا باهتة وأسلوبًا بدائيًّا متحرّرًا من النَّهج الأكاديمي التّقليديّ. كما ابتعد بعلبكي عن المنظور الأحاديّ الّذي ميّز الرّسم النّهضوي، ولجأ عوضًا عن ذلك إلى بناءٍ مسطّح يستدعي جماليّات المخطوطات الإسلاميّة القديمة، وهو توجّه بصريّ كان أيضًا من ركائز اللّغة التّشكيليّة لسليم.

لم تتبنَّ جميع أعمال بعلبكي في تلك المرحلة الأسلوب البدائيّ؛ فقد أنجز أيضًا مشاهد أكثر واقعيّة من الحياة اليوميّة. من بين هذه الأعمال حفر غير مُعَنْوَن محفوظ ضمن مجموعة مؤسّسة رمزي وسعيدة دلّول للفنون (DAF). تُجسّد هذه الطبعة امرأتين محجّبتين تسيران في شارع تحفّه قناطر متكرّرة، أي تلك الهياكل المقوّسة الّتي تميّز الممرّات المسقوفة في العمارة الإسلاميّة التّقليديّة.

سرعان ما أفسحت أعمال بعلبكي ذات الطّابع العربيّ والإسلاميّ المجال أمام تجارب فنّيّة جديدة. ففي عام 1983، انتقل إلى باريس حيث تخصّص في علم الدّلالة (السّيميولوجيا)، وهو مجال ترك أثرًا عميقًا على صياغة رؤيته الفنّيّة. خلال هذه المرحلة، بدأ في استكشاف ما سيُصبح لاحقًا إحدى السّمات الأكثر تمييزًا في أعماله:الصّور الظّلّيّة الذّاتيّة. هذه التّجسيدات المبسّطة للجسد البشريّ، ذات المظهر القريب من الأشكال العصويّة، لم تكن مجرّد تبسيط بصريّ، بل انبثقت من اهتمامه المتزايد بالتّمثيل الرّمزي وبقدرة العلامة على تجاوز الشّكل لتوليد المعنى.

تأثّر بعلبكي، بشكل خاصّ، بتجارب بابلو بيكاسو في استخدام الصّور الاسميّة، كما في عمله الشّهير رأس الثّور، حيث تتحوّل القرون والأشكال المبسّطة إلى دلالات رمزيّة تتجاوز المحاكاة المباشرة للشّكل الطّبيعي. وبروح مماثلة، لم تكن الصّور الظليّة لدى بعلبكي محاولةً لتجسيد الأفراد بملامحهم المميّزة، بل سعيًا للإشارة إلى الحضور الإنسانيّ، والحركة، والعلاقات المتبادلة من خلال الحدّ الأدنى من الخطوط والإيماءات.

انبثقت أولى الأفكار لهذه الشّخصيّات في أثناء جلوسه في مقهى Café de l’Éscholier، حيث بدأ بملاحظات سريعة التقطت جوهر الحركة أكثر من تفاصيلها. وما إن استقرّ في باريس حتّى أخذ يطوّر هذه الرّموز البصريّة بجدّية، لتصبح محورًا أساسيًّا في لغته التّشكيليّة. وقد لاقت هذه الأعمال ترحيبًا إيجابيًّا من النّقّاد الفرنسيّين، الّذين أشادوا بفرادته الأسلوبيّة وبالقدرة التّعبيريّة المكثّفة الّتي يحقّقها من خلال الاقتصاد في الشّكل.

عام 1987، عاد فوزي بعلبكي من باريس إلى بيروت، حيث واصل تطوير صوره الظّلّيّة المجرّدة جنبًا إلى جنب مع تجارب بصريّة متنوّعة. وقد شكّلت هذه المرحلة عودة مثمرة إلى المشهد الفنّيّ اللّبناني، اتّسمت بالبحث عن توازن بين الجذور الثّقافية والتّجريب الحداثيّ.

وفي عام 1993، أنجز إحدى أبرز لوحاته بعنوان "ليلة القدر"، المستوحاة من المناسبة الإسلاميّة الّتي تُخلِّد نزول الوحي الأوّل على النّبيّ محمّد. في هذا العمل، يظهر جسدٌ إنسانيّ رفيع، مصوَّر بخطوط قليلة ومكثّفة، واقفًا وسط بستانٍ من الأشجار الّتي تتردّد في أغصانها صدى أطرافه الممدودة، فيتحوّل الجسد إلى جزءٍ من النّسيج الطّبيعيّ المحيط به.

تنتشر طيور صغيرة في فضاء اللّوحة: بعضها محلّق فوق التّلال المتموّجة، وبعضها الآخر يستقرّ قرب شبكةٍ معلّقة على إحدى الأشجار. يضفي هذا الحضور الطّيفي للطيور بعدًا رمزيًّا هادئًا ونبرةً تأمّليّة، تجعل اللّوحة مساحةً تتقاطع فيها الرّوحانيّة والتّجريدمع إيقاع الطّبيعة.

منذ مطلع العقد الأوّل من الألفيّة الثّالثة، شهدت أعمال فوزي بعلبكي تحوّلًا بصريًّا ملحوظًا؛ إذ تخلّت تركيباته الفنّيّة عن الخلفيّات المكانيّة العميقة لصالح مساحات لونيّة مسطّحة تنبض بجرأة اختزاليّة. ضمن هذا السّياق، أنجز سلسلة من اللّوحات بالأكريليك على القماش والخشب، جسّد فيها صوره الظّلّيّة الشّبيهة بالعصيّ، والّتي باتت علامة فارقة في لغته التّشكيليّة. وُضِعت هذه الأشكال أمام خلفيّات أحاديّة أو ثنائيّة اللّون، تتراوح بين الصّفاء الحادّ والتّباين الصّارخ.

غالبًا ما اتّخذت هذه الشّخصيّات أوضاعًا إيمائيّة متلوّية أو متداخلة، تستحضر في تفاعلها طقوسًا جماعيّة، أو لحظات حميميّة، أو رقصات تتقاطع فيها الحركة الفرديّة مع الإيقاع الجماعيّ. وإلى جانب هذه الأجساد، برز حضور القطط والحيوانات المنزليّة في حالة من السّكون، نائمة أو مترقّبة، كامتداد بصريّ للطّيور الّتي ظهرت في لوحة ليلة القدر (1993). بهذا، عزّز بعلبكي موضوعاته المستمرّة حول الحضور والسّكينة والمراقبة الهادئة، مؤكّدًا على قدرته في الجمع بين البساطة الشّكليّة وعمق الدّلالات الرّمزيّة.

في عمله "الرّاقصون – السّلسلة الأولى" (2024)، والمحفوظ ضمن مجموعة مؤسّسة دلّول للفنون (DAF)، ترتبط مجموعة من الظّلال الإيمائيّة ببعضها البعض، محاطة بتوهّج أزرق مشترك يخلق حقلًا بصريًّا غنيًّا بالحركة والتّواصل. أمّا الأعمال الأخرى الّتي أنجزها بين عامي 2024 و2025 والموجودة ضمن المجموعة نفسها، فتُظهر المسافة الفاصلة بين شخصيّتينِ، مضاءة بالألوان والأشكال الهندسيّة، مجسّدةً القرب والحميميّة بينهما.

نهج بعلبكي لا يستند إلى الهندسة أو التّكوين الأكاديميّ، بل يُحفَّز بما يسمّيه "خطوط القوّة"، وهي خطوط متخيَّلة يستعين بها حدسُه لإيجاد الطّريقة الأكثر اتّساقًا ووضوحًا في إبراز الموضوع.

ينتمي فوزي بعلبكي إلى سلالة فنّيّة متميّزة؛ فقد أسهم شقيقه عبد الحميد، وابناه سعيد وأيمن بعلبكي، وكذلك قريبهم أسامة بعلبكي، إلى حدّ بعيد في تشكيل المشهد الفنّيّ اللّبنانيّ والعربيّ. وتشكّل هذه العائلة المتعدّدة الأجيال من الرّسامين شبكة فنّيّة متكاملة، حيث تمزج أعمالهم بين التّصوير الواقعيّ والتّجريدي، متناولة موضوعات التّاريخ والذّاكرة والهويّة، وتجارب المجتمعات العربيّة الحياتيّة.

يعيش فوزي بعلبكي اليوم ويعمل في بيروت، حيث يواصل تطوير لغته البصريّة عبر الرّسم والتّعاون الفنّيّ. وعلى الرّغم من عرض أعماله مؤخرًا في المعرض الجماعي Pourquoi Il Fait Si Sombre? عام 2025 بمؤسّسة دلول للفنون (DAF) في بيروت، تظلّ ممارسته الفنّيّة، قبل كل شيء، رحلة شخصيّة ترتكز على الحدس، وتشكّلها عقود من التّأمّل، ويستمر فيها بحث هادئ ومستمرّ عن المعنى من خلال الشّكل.

-

الأخوان بعلبكي: اللون الباقي بعد الحرب

Megaphone, August 7, 2025 -

فوزي بعلبكي الهارب إلى الفرح

عباس بيضون, العربي الجديد, August 3, 2025 -

Fawzi Baalbaki Opens Inaugural Exhibition at the Dalloul Artist Collective

Selections, July 15, 2025 -

فوزي بعلبكي... "هروب" بين طبقات التجريد

العربي الجديد, July 7, 2025 -

فوزي بعلبكي والهروب الى الفرح

المدن, July 4, 2025 -

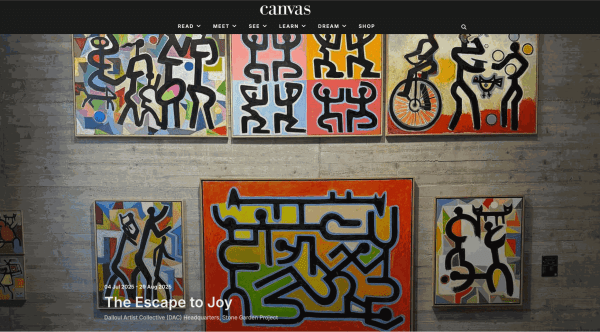

The Escape to Joy

Dalloul Artist Collective (DAC) Headquarters, Stone Garden ProjectCanvas, July 4, 2025 -

فوزي بعلبكي يهرب إلى الفرح

الأخبار, July 2, 2025